Pormenores

y revelaciones

Tanto para la crítica literaria como para los lectores, de las seis novelas que escribió el escritor argentino Julio Cortázar (1914-1984) la más aclamada es “Rayuela”, una obra que revolucionó la concepción tradicional de la narrativa constituyéndose en una de las obras maestras del llamado “boom latinoamericano”, el fenómeno editorial y literario que floreció durante los años ‘60 y ‘70 del siglo XX. Sus dos principales protagonistas son Lucía (la Maga) y Horacio Oliveira. Para cimentar a la primera, Cortázar se basó en Edith Aron (1923-2020), una escritora, traductora literaria y docente alemana con quien, por esas cosas del azar, viajó tres semanas en un barco hacia Europa, aunque sin relacionarse. La primera vez que lo hicieron fue cuando se reconocieron en una librería de París tras haberse visto de lejos en el barco. Luego volvieron a encontrarse en un cine y en los Jardines de Luxemburgo, el mayor parque público parisino. Fue así que comenzaron una amistad y fue ella la primera traductora de las obras de Cortázar al alemán.

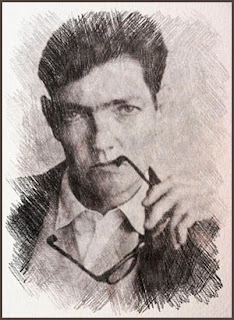

Pero, ¿en

quién se inspiró el autor de “Todos los fuegos el fuego” para esbozar al

segundo? Según relató en varias de sus cartas, su numen fue el errabundo

bohemio y sensible poeta franco argentino Fredi Guthmann (1911-1995), a quien conoció

en Buenos Aires tras regresar de Mendoza, en cuya Universidad Nacional de Cuyo

había impartido cursos de literatura francesa entre 1944 y 1946. Guthmann, un intelectual

trilingüe de cultura cosmopolita quien por entonces frecuentaba a escritores de

la vanguardia literaria porteña, entre ellos Oliverio Girondo (1891-1967) y

Eduardo Mallea (1903-1982), y a los pioneros y promotores de la literatura surrealista

Aldo Pellegrini (1903-1973) y Enrique Molina (1910-1997), siempre mantuvo una singular

discreción con respecto a su obra poética. No obstante ello, su inmenso caudal

de lucidez existencial le permitió influir considerablemente entre sus amigos

escritores. Entre

ellos se encontraba el incipiente Cortázar, quien por entonces sólo había

publicado “Presencia”, un tomo de sonetos firmados con el seudónimo Julio

Denis, y el poema dramático “Los reyes”, cuya traducción al francés la

emprendió Guthmann aunque finalmente quedó inconclusa. Muchos años después,

Cortázar contaría en su “collage” literario “La vuelta al día en ochenta mundos”

los paseos que hizo con su amigo por Buenos Aires, algo que le enseñó a ver la

ciudad con una mirada distinta, más atenta, más amplia. Fueron caminatas no por

el centro ni por las zonas elegantes sino por las barriadas humildes, por las

orillas “llenas de sueños” del Río de la Plata y por el barrio de Barracas,

zona en la cual se encuentra el Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Sobre estos

últimos paseos en particular, contó Cortázar

en esa obra que “Fredi a las dos de la mañana de una noche de verano, vagando

por el paredón del manicomio, al mirar el suelo ve algo que se mueve en el

nacimiento del paredón: un palito entra y sale de un agujero

imperceptiblemente. Agachándose, sujeta el palito y espera; del otro lado

tiran, aflojan. Fredi cede el palito que desaparece y después de un momento

vuelve a salir como un hocico de laucha. Empieza un diálogo increíble a través

del orificio, palabras lejanas y ahogadas; del otro lado el loco pide un

cigarrillo y Fredi lo desliza por el agujero, lo empuja con otro. El loco ya es

su amigo, se tutean, convienen otro encuentro a la semana siguiente. Fredi

vuelve, arrolla un billete de diez pesos, el loco le habla de su vida, de cómo

se pasea de noche por el jardín, de cómo ha descubierto y completado el

orificio hacia la calle”. La amistad duró varias semanas hasta que el desconocido

majareta faltó a la cita.

Y fue Fredi también quien lo llevó a los bailongos, nombre con el que se conocía a los informales salones de baile de ambiente popular, una experiencia que Cortázar volcaría en “Las puertas del cielo”, uno de los cuentos de su libro “Bestiario”. Allí Cortázar ubicó ese baile en el Santa Fe Palace, cerca de la Plaza Italia, “un infierno de parque japonés a dos cincuenta la entrada y damas cero cincuenta”, donde a las clases populares que concurrían las definió como “monstruos”. Resulta evidente que para el autor de este libro, en el que utilizó por primera vez su verdadero nombre, Fredi Guthmann era una suerte de sostén moral e intelectual. En “La vuelta al día en ochenta mundos” Cortázar llamó a Fredi “maestro”, “coleccionista y pararrayo de piantados” y “shamán de la avenida Santa Fe” -ya que Guthmann vivía en esa avenida-, un shamán de “pudor inexpugnable que no escribirá nunca sus memorias”.

Ahora bien, más allá de estas anécdotas, ¿quién era Fredi Guthmann? Hacia fines del siglo XIX millones de inmigrantes llegaron a la Argentina, hasta el punto de constituir, según el Censo Nacional de Población realizado en 1895, algo más del 25% de la población total. Muchas familias de acaudalados judíos nacidos en Alsacia, región que, tras la guerra Franco-Prusiana de 1870 fue anexada a Alemania, se radicaron en la Argentina tras ese incidente. Entre ellas figuraban los Guthmann, un matrimonio que fundó una joyería en pleno centro de Buenos Aires, primero en la calle Esmeralda y luego en la calle Florida, frente al Jockey Club. Tras la muerte del esposo, su mujer decidió trasladarse a Estrasburgo con sus dos hijos, Georges y Alfredo. Corría el año 1913 y la Primera Guerra Mundial ya se avizoraba en el horizonte. A pesar de las penurias padecidas durante el conflicto bélico, ambos hermanos realizaron sus estudios primarios y secundarios.

Y fue Fredi también quien lo llevó a los bailongos, nombre con el que se conocía a los informales salones de baile de ambiente popular, una experiencia que Cortázar volcaría en “Las puertas del cielo”, uno de los cuentos de su libro “Bestiario”. Allí Cortázar ubicó ese baile en el Santa Fe Palace, cerca de la Plaza Italia, “un infierno de parque japonés a dos cincuenta la entrada y damas cero cincuenta”, donde a las clases populares que concurrían las definió como “monstruos”. Resulta evidente que para el autor de este libro, en el que utilizó por primera vez su verdadero nombre, Fredi Guthmann era una suerte de sostén moral e intelectual. En “La vuelta al día en ochenta mundos” Cortázar llamó a Fredi “maestro”, “coleccionista y pararrayo de piantados” y “shamán de la avenida Santa Fe” -ya que Guthmann vivía en esa avenida-, un shamán de “pudor inexpugnable que no escribirá nunca sus memorias”.

Ahora bien, más allá de estas anécdotas, ¿quién era Fredi Guthmann? Hacia fines del siglo XIX millones de inmigrantes llegaron a la Argentina, hasta el punto de constituir, según el Censo Nacional de Población realizado en 1895, algo más del 25% de la población total. Muchas familias de acaudalados judíos nacidos en Alsacia, región que, tras la guerra Franco-Prusiana de 1870 fue anexada a Alemania, se radicaron en la Argentina tras ese incidente. Entre ellas figuraban los Guthmann, un matrimonio que fundó una joyería en pleno centro de Buenos Aires, primero en la calle Esmeralda y luego en la calle Florida, frente al Jockey Club. Tras la muerte del esposo, su mujer decidió trasladarse a Estrasburgo con sus dos hijos, Georges y Alfredo. Corría el año 1913 y la Primera Guerra Mundial ya se avizoraba en el horizonte. A pesar de las penurias padecidas durante el conflicto bélico, ambos hermanos realizaron sus estudios primarios y secundarios.

Cuando en

1925 fallece la madre, los dos quedaron bajo la tutoría de dos tíos, uno materno

y otro paterno, los que alentaron en ellos el tradicional dictado familiar

vinculado a la prosperidad económica y el éxito social. Esto los marcó

notablemente, sobre todo al menor. Mientras Georges, el más dócil, estudió y se

recibió de médico, Alfredo, el más rebelde, a pesar de haber sido un alumno

brillante decidió no emprender estudios superiores. Tras permanecer un tiempo

con su hermano en París aprendiendo orfebrería, con tan sólo diecisiete años

viajó por Yugoslavia, iniciando así una vida aventurera que sería proverbial durante

casi todo el resto de su vida. Sin embargo, en 1929 regresó a Buenos Aires para

aprender el oficio paterno y reiniciar el lucrativo negocio familiar, del cual

en poco tiempo se convertiría en un experto. Esa actividad, la que desarrolló

de manera intermitentemente durante gran parte de su vida proporcionándole

holgados recursos económicos, lo aburría marcadamente, por lo que un par de

años después partió hacia Oceanía.

Ya en 1932

regresó a París y se relacionó con los poetas Antonin Artaud (1896-1948) y

André Breton (1896-1966), quienes le propusieron publicar sus poemas, algo que

Fredi (como ya se lo conocía por entonces) consideró inoportuno tras valorar

que su obra no era merecedora de semejante halago. También trabó amistad con

los escritores y filósofos Benjamin Fondane (1898-1944) y Emil Cioran

(1911-1995), ambos rumanos radicados en Francia. En cuanto al viaje por las

Islas del Pacífico, lo documentó en cartas dirigidas a su hermano Georges, en

las cuales criticó profundamente al colonialismo europeo en el Pacífico

denunciando el egoísmo y la explotación de los colonos hacia los pueblos

nativos y la gran hipocresía de los misioneros cristianos, a quienes consideró

cómplices de la empresa colonial.

También tomó una gran cantidad de fotografías, un arte que era una de sus pasiones en la juventud y, a su regreso, le entregó numerosas fotos tomadas en Vanuatu a su amigo el etnólogo y arqueólogo británico Tom Harrisson (1911-1976) de la Oxford University, quien las publicó en “Savage civilisation” (Civilización salvaje), un estudio antropológico sobre los indígenas de las Nuevas Hébridas, tal el nombre del archipiélago de Vanuatu durante su condición de colonia francesa. Lo mismo hizo con numerosos objetos de arte tribal que recogió durante su periplo. Se los cedió al etnólogo y coleccionista francés Paul Rivet (1876-1959), fundador del Musée de l'Homme (Museo del Hombre) de París, donde fueron exhibidos durante treinta años.

En 1934 emprendió otra aventura, esta vez por Sudáfrica, las Islas Seychelles, las de Nueva Caledonia, Singapur y Vietnam. Durante ese viaje le escribió otra carta a su hermano Georges: “La melancolía se ha adherido a mis talones y no me libraré de ella sino aislándome lejos de los mercados, de las ciudades. Mi experiencia va hacia su etapa crítica. El futuro me parece disponible, me refiero al futuro espiritual. ¿Acaso el destino se pondrá a solicitar más fuertemente mi vida? ¿Quién sabe? La unión de todo lo que fue vivido y de lo que será, sólo se realizará en la mente. Me hace falta un equilibrio permanente para lo que debo ser y debo hacer, y estoy cansado de ser un fragmento y de no expresarme más que en fragmentos”. Y otra vez volvió a criticar la “estrechez mental” de las sociedades coloniales francesas en el Pacífico.

También tomó una gran cantidad de fotografías, un arte que era una de sus pasiones en la juventud y, a su regreso, le entregó numerosas fotos tomadas en Vanuatu a su amigo el etnólogo y arqueólogo británico Tom Harrisson (1911-1976) de la Oxford University, quien las publicó en “Savage civilisation” (Civilización salvaje), un estudio antropológico sobre los indígenas de las Nuevas Hébridas, tal el nombre del archipiélago de Vanuatu durante su condición de colonia francesa. Lo mismo hizo con numerosos objetos de arte tribal que recogió durante su periplo. Se los cedió al etnólogo y coleccionista francés Paul Rivet (1876-1959), fundador del Musée de l'Homme (Museo del Hombre) de París, donde fueron exhibidos durante treinta años.

En 1934 emprendió otra aventura, esta vez por Sudáfrica, las Islas Seychelles, las de Nueva Caledonia, Singapur y Vietnam. Durante ese viaje le escribió otra carta a su hermano Georges: “La melancolía se ha adherido a mis talones y no me libraré de ella sino aislándome lejos de los mercados, de las ciudades. Mi experiencia va hacia su etapa crítica. El futuro me parece disponible, me refiero al futuro espiritual. ¿Acaso el destino se pondrá a solicitar más fuertemente mi vida? ¿Quién sabe? La unión de todo lo que fue vivido y de lo que será, sólo se realizará en la mente. Me hace falta un equilibrio permanente para lo que debo ser y debo hacer, y estoy cansado de ser un fragmento y de no expresarme más que en fragmentos”. Y otra vez volvió a criticar la “estrechez mental” de las sociedades coloniales francesas en el Pacífico.

Esta vez

la peregrinación de Fredi se extendió hasta Japón y China, pero la guerra entre

ambos países enfrentados por la posesión de la región de la Manchuria, hizo que

detuviese sus correrías y decidiese regresar a su ciudad natal. En una carta

que le envió desde Shanghái a su hermano Georges a fines de septiembre de 1938,

ya intuía que una nueva noche oscura y apocalíptica estaba a punto de ensombrecer

al mundo. Y no se equivocaba. Durante la Segunda Guerra Mundial integró en

Buenos Aires la delegación argentina del Comité National Français (Comité

Nacional Francés), una organización de la Resistencia fundada en Londres en

1941 por el general Charles de Gaulle (1890-1970) con el fin de resistir la

ocupación y continuar la lucha contra nazis y colaboracionistas.

Terminada

la Segunda Guerra Mundial regresó a París y, por intermedio de su amigo el marchante

francés Pierre Loeb (1897-1964), pudo mantener varias entrevistas con el pintor

y escultor español Pablo Picasso (1881-1973), a quien admiraba. Gran aficionado

a la pintura, hacia fines de los años ’40, ya en Buenos Aires, organizó exposiciones

de dos grandes pintores uruguayos: Pedro Figari (1861-1938) y Joaquín Torres

García (1874- 1949). También por entonces entabló una gran amistad con el editor

hispano-argentino Francisco Porrúa (1922-2014), conocido como Paco Porrúa, quien

se encargaría de publicar las obras de Cortázar “Las armas secretas” en 1959 y,

nada más ni nada menos que “Rayuela” en 1963.

En 1939 Guthmann había conocido a Natacha Czernichowska (1919-2012), una traductora nacida en Odessa, Ucrania, que recién había llegado a la Argentina tras pasar por Alemania, Francia e Inglaterra, países todos ellos que se hallaban a las puertas del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En Buenos Aires obtuvo el título de Traductora Pública de francés y de inglés en la Universidad Nacional de Bellas Artes y ejerció su profesión compartiendo trabajos con Cortázar en la Cámara Argentina del Libro, una asociación a la que él había ingresado en marzo de 1946 obteniendo por concurso el cargo de gerente. Y fue precisamente allí donde se encontraron por primera vez Fredi Guthmann y Julio Cortázar y, tras advertir que coincidían en sus gustos por las lecturas de los poetas John Keats (1795-1821) y Rainer Maria Rilke (1875-1926), se entendieron de inmediato. Natacha recordaría años después que “desde un principio Julio estaba tan fascinado con Fredi como Fredi con él. Eran dos caras de una misma moneda”.

En 1939 Guthmann había conocido a Natacha Czernichowska (1919-2012), una traductora nacida en Odessa, Ucrania, que recién había llegado a la Argentina tras pasar por Alemania, Francia e Inglaterra, países todos ellos que se hallaban a las puertas del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En Buenos Aires obtuvo el título de Traductora Pública de francés y de inglés en la Universidad Nacional de Bellas Artes y ejerció su profesión compartiendo trabajos con Cortázar en la Cámara Argentina del Libro, una asociación a la que él había ingresado en marzo de 1946 obteniendo por concurso el cargo de gerente. Y fue precisamente allí donde se encontraron por primera vez Fredi Guthmann y Julio Cortázar y, tras advertir que coincidían en sus gustos por las lecturas de los poetas John Keats (1795-1821) y Rainer Maria Rilke (1875-1926), se entendieron de inmediato. Natacha recordaría años después que “desde un principio Julio estaba tan fascinado con Fredi como Fredi con él. Eran dos caras de una misma moneda”.

Por entonces Cortázar vivía en el barrio de Agronomía y llegar hasta su oficina le llevaba una hora y media más otro tanto para regresar a su casa. Esa rutina lo irritaba, tal como contaría en una carta a su amigo Sergio Sergi (1896-1973), el escultor y dibujante que había sido compañero suyo en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. “De noche vuelvo tan cansado y tan exasperado por esa hora y pico en un tranvía (o colgado del estribo de un tranvía o aguantando a sudorosos descamisados en la plataforma) que los nervios se rebelan y cuando llega la hora de asomarse al papel en blanco lo primero que me brota en la Waterman [pluma estilográfica] es una hermosa maldición”, un tema que meses después le serviría de inspiración para su cuento “Ómnibus”. Conocedor de esta contrariedad, Guthmann le presentó a una amiga que vivía en un departamento en la calle Suipacha al 1200 que estaba por viajar a París y necesitaba a alguien que le cuidara la casa. Allí se mudó Cortázar, una circunstancia que le inspiraría su cuento “Carta a una señorita en París”.