4. Sobre fisiócratas, liberales y capitalistas

El

mercantilismo se desarrolló durante los siglos XV y XVI y alcanzó su apogeo en

el siglo XVII marcando la decadencia de la economía feudal y el surgimiento de

los Estados absolutistas primero, y los Estados nacionales después. Con el

mercantilismo nacieron, en consecuencia, la centralización del poder, el

sistema monetario y el proteccionismo, dado que la intervención estatal

ejerciendo el control de la producción, del comercio y del consumo era una

parte esencial de su doctrina. Para Marx, los mercantilistas fueron quienes

dieron los primeros pasos hacia el capitalismo constituyéndose así en la

“prehistoria de la economía política”. Max Weber definió al mercantilismo en su

“Wirtschaftsgeschichte” (Historia económica general): “Es la traslación del

afán de lucro capitalista a la política. El Estado procede como si estuviera

única y exclusivamente integrado por empresarios capitalistas; la política

económica hacia el exterior descansa en el principio de aventajar al

adversario, comprándole lo más barato posible y vendiéndole lo más caro que se

pueda. La finalidad más alta consiste en robustecer hacia el exterior el

poderío del Estado. El mercantilismo implica, por consiguiente, potencias

formadas a la moderna: directamente mediante el incremento del erario público;

indirectamente por el aumento de la capacidad tributaria de la población.

Premisa de la política mercantilista fue el aprovechamiento del mayor número

posible de fuentes con posibilidad lucrativa en el propio país”.

En

oposición a estas ideas surgió a mediados del siglo XVIII la primera escuela

sistemática de pensamiento económico: la fisiocracia, una escuela que sugería

que en la economía existía un orden natural que no requería la intervención del

Estado para mejorar su rendimiento. Nacida en una Francia que -mientras las

grandes potencias europeas aplicaban las políticas del mercantilismo- había

conservado un fuerte interés por la agricultura a la que consideraba la

verdadera fuente de riqueza, la fisiocracia tenía como objetivo principal

preservar, mediante algunas reformas, la antigua sociedad en la que los

propietarios rurales gozaban de superioridad social y privilegios. Para los

fisiócratas, las concesiones monopólicas a los mercaderes y las restricciones

proteccionistas sobre el comercio interior estaban en abierto conflicto con la

ley natural de los mercados. Al respecto decía Michel Foucault en “Les mots et

les choses. Une archéologie des sciences humaines” (Las palabras y las cosas.

Una arqueología de las ciencias humanas): “Los fisiócratas no creían más que en

la producción agrícola y reivindicaban para ella una retribución mejor; que,

siendo propietarios, atribuían a la renta de la tierra un fundamento natural y

que, al reivindicar el poder político, deseaban ser los únicos súbditos sometidos

a los impuestos y así, los detentadores de los derechos que estos confieren”.

Desde otro ángulo, el de la economía política, Marx afirmó que los fisiócratas

fueron los “fundadores de la economía moderna” porque analizaron los elementos

materiales en los que el capital se encuentra durante un proceso de trabajo.

El

historiador británico Eric Roll (1907-2005) establece en “A history of economic

thought” (Historia de las doctrinas económicas) las diferencias entre el mercantilismo

y la fisiocracia: “La gran importancia del mercader estaba dada no sólo por sus

funciones en la producción, sino también en los métodos de comercio interior y

exterior, y en su posición social y política. El monopolio era el medio más

importante por el cual los Estados-nación incipientes trataban de aumentar el

comercio y crearse fuentes de ingreso. Los que tenían a su cargo las funciones

del gobierno aceptaban las nociones mercantilistas y ajustaban su política a

ellas, porque en ellas veían medios de fortalecer a los Estados absolutistas

tanto contra los rivales extranjeros como contra los restos del particularismo

medieval en el interior. Los fisiócratas, a diferencia de los mercantilistas,

abogaron por una balanza comercial equilibrada puesto que afirmaban que no se

necesitaba una balanza comercial favorable para el crecimiento de la riqueza,

dado que para ellos no dependía del comercio sino de la renta de la tierra. La

clase terrateniente y los trabajadores del campo eran vistas como las clases

fundamentales de la sociedad y su desarrollo, donde la clase terrateniente era

la clave del crecimiento al ser la que recibe la renta de la tierra, y los

demás grupos sociales, los de la ciudad (artesanos, manufactureros,

comerciantes, etc.) eran considerados la clase estéril”. La idea liberal en

cuanto a la economía pregonada por los fisiócratas en notoria contradicción a

lo planteado por el mercantilismo fue lo que dio paso a los estudios clásicos

de Adam Smith, cuyos análisis se centraron de manera particular en la división

del trabajo y el trabajo-producción como base de la riqueza.

La Escuela

Clásica tomó de los fisiócratas conceptos como libertad de producción y

libertad de mercado, pero abandonó la clasificación de trabajadores productivos

en el campo y estériles en la ciudad y se enfocó en el examen de las leyes que

regulan el proceso productivo y el reparto de la riqueza. Grandes teóricos de

esta escuela como Adam Ferguson (1723-1816), Jeremy Bentham (1748-1832), Jean

Baptiste Say (1767-1832), Friedrich Wilhelm von Hermann (1795-1868) y John

Stuart Mill (1806-1873) apoyaron la idea de la “mano invisible” que coordina

los mercados y los distintos intereses personales que, gracias a ella, se

armonizan espontáneamente, una idea propuesta por Adam Smith en su “An inquiry

into the nature and causes of the wealth of nations” (La riqueza de las

naciones). “Ningún comerciante -decía Smith-, por lo general, se propone

originariamente promover el interés público. Al preferir el éxito de la

industria nacional al de la industria extranjera, el comerciante no piensa sino

en obtener personalmente una mayor seguridad; al dirigir esa industria de tal

manera que su producto tenga el mayor valor posible, el comerciante no piensa

sino en su propia ganancia; pero en éste y en muchos otros casos, una mano

invisible lo conduce a promover un fin que no está de ningún modo entre sus

intenciones”. Afirmaba de esta manera que existía algo así como una

transparencia esencial, una suerte de providencia en el mundo económico que

anudaba los hilos de todos los intereses dispersos. O, como respondía Foucault

en su obra citada más arriba a la pregunta “¿Qué dice Adam Smith?”: “Habla de

la gente que, sin saber demasiado cómo ni por qué, sigue su propio interés, y

en definitiva, esa actitud beneficia a todo el mundo”. “Aunque uno sólo piense

en su propio lucro, a la larga toda la industria sale ganando. La gente -dice

Smith- piensa únicamente en su propio lucro y no en la ganancia de todo el

mundo”. Y agrega: “por lo demás, no siempre es malo que este fin, a saber, la ganancia

de todos, no se cuente en absoluto entre las preocupaciones de estos

comerciantes”.

En suma,

para los economistas de esta escuela, el poder político no debía intervenir en

esa mecánica que la naturaleza había inscripto en el corazón del hombre. El

gobierno no debía poner trabas al juego de los intereses individuales. Es lo

que decía Smith cuando escribió en 1776: “El interés común exige que cada uno

sepa entender el suyo y pueda obedecerlo sin obstáculos, y el hecho de que ese

fin no se cuente en absoluto entre las intenciones de cada individuo no siempre

redunda en un mal mayor para la sociedad. Jamás vi que quienes aspiran en sus

empresas comerciales a trabajar por el bien general hayan hecho muchas cosas

buenas. Lo cierto es que esta bella pasión no suele darse entre los

comerciantes y no harían falta grandes discursos para curarlos de ella. No es

la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura

el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus

sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni les hablamos de nuestras

necesidades, sino de sus ventajas”. En la misma dirección había ido Ferguson en

1767 en “An essay on the history of civil society” (Historia de la sociedad

civil): “Cuanto más gana el individuo por su propia cuenta, más incrementa el

volumen de la riqueza nacional. Cada vez que la administración, mediante

sutilezas profundas, interviene con su mano sobre ese objeto, no hace sino

interrumpir la marcha de las cosas y multiplicar los motivos de queja. Cada vez

que el comerciante olvida sus intereses para entregarse a proyectos nacionales,

el tiempo de las visiones y las quimeras está cerca y el comercio pierde su

base y su solidez”.

Suele

mencionarse como origen del capitalismo moderno a la Revolución Industrial del

siglo XVIII escalonando los acontecimientos en las invenciones mecánicas, el

surgimiento del capitalismo industrial, y el posterior desarrollo del

capitalismo comercial y financiero. Para el historiador francés Paul Mantoux (1877-1956)

el encadenamiento fue diferente. En su ensayo “La Revolution Industrielle au

XVIIIe siecle” (La Revolución Industrial del siglo XVIII) especifica que las

instituciones comerciales y financieras del capitalismo precedieron a sus

instituciones industriales. El conjunto de transformaciones técnicas y

económicas producidas por la sustitución de la energía física por la energía

mecánica de las máquinas en el proceso de producción dado en la Gran Bretaña de

mediados del siglo XVIII, por entonces centro de las principales corrientes

comerciales del mundo, “llevó a que las instituciones comerciales presionasen

sobre la industria para que ésta acrecentase su producción. En este

acrecentamiento, posibilitado por la anterior acumulación de importantes capitales,

encontrará el mismo comercio un factor de desarrollo suplementario”.

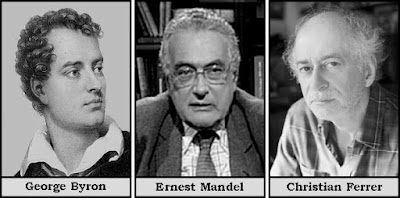

Para el ya

citado Mandel, “el capitalismo moderno es el producto de tres transformaciones

económicas y sociales: a) La separación de los productores de sus medios de

producción y de subsistencia. Esta separación se efectuó claramente en la

agricultura por la expulsión de los pequeños campesinos de las tierras

señoriales transformadas en praderas y en el artesanado por la destrucción de

las corporaciones medievales; por el desarrollo de la industria domiciliaria;

por la apropiación privada de las reservas de tierras vírgenes, etc. b) La

formación de una clase social que monopolizó estos medios de producción, la

burguesía moderna. La aparición de esta clase supuso al principio una acumulación

de capitales bajo forma de dinero, después una transformación de los medios de

producción que eran tan caros que sólo los propietarios de capitales

considerables podían adquirirlos. La Revolución Industrial del siglo XVIII, por

la que en lo sucesivo la producción se basó en el maquinismo, realizó esta

transformación de manera definitiva. c) La transformación de la fuerza de

trabajo en mercancía. Esta transformación resultó de la aparición de una clase

que no poseía nada más que su fuerza de trabajo, y que, para poder subsistir,

estaba obligada a vender esta fuerza de trabajo a los propietarios de los

medios de producción”.

Puede

decirse entonces que la economía capitalista funciona según una serie de

características que le son propias: la producción es exclusivamente de

mercancías destinadas a ser vendidas en el mercado y se rige por los

imperativos de la competencia. Desde el momento en que la producción no está

limitada por la costumbre (como en las comunidades primitivas) ni por la

reglamentación (como en las corporaciones de la Edad Media) cada capital

particular se esfuerza en aumentar su cifra de negocios y en acaparar una parte

lo más grande posible del mercado. Asimismo, dicha producción se efectúa en

condiciones de propiedad privada de los medios de producción, es decir que el

poder de disponer de las fuerzas productivas ya no pertenece a la colectividad

sino que es controlado por distintos grupos capitalistas (propietarios

individuales, sociedades anónimas o grupos financieros). El objetivo de la

producción capitalista es el de obtener el máximo beneficio y, para lograrlo,

debe vender sus mercancías en el mercado a un precio más bajo que el de la

competencia. Esto implica la necesidad de reducir los costos de producción, lo

que se logra produciendo más y mejor. Para conseguirlo necesita de más

capitales para poder desarrollar al máximo sus inversiones productivas. “Para

obtener el máximo de beneficio y desarrollar lo más posible la acumulación de

capital -explica Mandel en la obra mencionada-, los capitalistas deben reducir

al máximo la parte del valor añadido por la fuerza de trabajo que revierte a

ésta bajo la forma de salario. Cuanto más grande sea la parte de los salarios

reales pagados, más pequeña será forzosamente la parte de la plusvalía. Cuanto

más buscan los capitalistas ampliar la parte que revierte a la plusvalía, tanto

más obligados se ven a reducir la parte atribuida a los salarios”.

Dentro de

la denominada Escuela Clásica de la economía inaugurada por Adam Smith

aparecieron algunas tibias críticas con respecto a las posibilidades del nuevo

sistema capitalista. El propio economista liberal británico David Ricardo,

quien en su obra principal “On the principles of political economy and

taxation” (Principios de economía política y tributación) formuló la ley del

valor-trabajo según la cual el valor de un objeto no depende de su utilidad

sino del trabajo que se ha utilizado en su elaboración, formuló además la tesis

sobre la ley del salario natural según la cual el salario que se pagaba al

trabajador acababa siendo el mínimo necesario para garantizar la supervivencia

y la reproducción. Para Ricardo, el aumento de la natalidad, es decir, el

incremento de la oferta de mano de obra, repercutía negativamente en los

salarios y los reducía al mínimo vital. Por lo tanto, su teoría de los salarios

y de la influencia de éstos sobre la población anunciaba un factor equilibrio

con la condición de que la población aumentase menos que el capital. De todos

modos, Ricardo nunca llegó a formular una teoría de la explotación, pero muchas

de sus ideas fueron desarrolladas posteriormente por Marx.

A

diferencia de muchos de sus predecesores -entre los que puede mencionarse a

Giovanni Botero (1540-1617), Wilhelm von Hörnigk (1640-1714), James Steuart

(1712-1780), Jean de Gournay (1712-1759), Antonio Genovesi (1713-1769), Johann

Büsch (1728-1800) y Frédéric Bastiat (1801-1850), defensores a ultranza del

mercantilismo algunos, y de la economía política liberal otros- hubo pensadores

que vivieron en la época preindustrial y en los primeros años de la Revolución

Industrial que buscaron dar una explicación coherente a la miseria y

explotación de los trabajadores. Entre ellos se destaca el economista suizo mencionado

en el capítulo anterior Léonard Simonde de Sismondi, quien viviendo en

Inglaterra presenció las transformaciones sociales motivadas por la

introducción del maquinismo y el desarrollo de la gran industria, publicó en

1819 en su “Nouveaux principes d'économie politique” (Nuevos principios de

economía política) una crítica del capitalismo y el liberalismo al considerar

que la acumulación de capital, que crecía al aumentar la miseria de las masas,

traía aparejada una limitación del consumo y, por lo tanto, la ampliación de la

producción chocaba con el límite de la capacidad de consumo. Para él, esta

crisis podía ser superada mediante la defensa de la pequeña propiedad y el

desarrollo del comercio exterior, puesto que el consumo de cien pequeños

productores sería superior al de un capitalista y noventa y nueve obreros.

Sismondi afirmaba que entre la remuneración de un trabajador y el valor de lo

que producía existía una diferencia que se iba acrecentando y esto generaba la

desigualdad de las riquezas debido a que sólo los empresarios se beneficiaban

de ella. Estas ideas constituyeron un precedente de las teorías marxistas de la

plusvalía, de la pauperización creciente del proletariado y de la concentración

creciente del capital.

Por su

parte el ya aludido Thomas Malthus, discípulo de Smith, sostenía que el crecimiento

demográfico era mayor que el de los medios de subsistencia, afectados por la

ley de rendimientos decrecientes. Así, mientras la población crecía en

progresión geométrica, la producción de alimentos lo hacía en progresión

aritmética. Los momentos de crisis de subsistencia se resolverían gracias a las

hambrunas, guerras y epidemias por las que disminuiría la población, sobre todo

la perteneciente a los grupos más desfavorecidos. Su pesimismo quedó expresado

claramente en su “An essay on the principle of population” (Ensayo sobre el

principio de población) donde establecía, en términos generales, que se

llegaría a un estado estacionario en el que la vida sería miserable,

convirtiéndose en mera supervivencia. En otra obra, “Principles of political

economy considered with a view to their practical application” (Principios de

economía política considerados desde el punto de vista práctico), aportó el

resto de su teoría respecto a las crisis y la demanda efectiva. A diferencia de

los economistas de su época, se planteó qué actuaciones de política económica

había que adoptar para evitarlas. Con este objetivo elaboró una teoría sobre

las crisis, cuyas causas atribuyó al ahorro excesivo y a la insuficiencia de la

demanda en relación a la producción. Razonó que el descenso de la demanda de

productos -resultado de una contracción del consumo- llevaría a una disminución

del ahorro invertido en la fabricación y, a su vez, de nuevos productos.

Auguste

Comte (1789-1857), el filósofo francés padre del positivismo, también expresó

algunos reparos respecto del naciente capitalismo al criticar con dureza la

sociedad liberal de su tiempo y propuso la manera de restablecer el orden y la armonía

perdidos con la organización de un Estado garante de la autoridad moral. El

autor de “Système de politique positive” (Sistema de política positiva) no

consideraba al gobierno y al Estado como enemigos naturales de la sociedad sino

como organizadores de la vida social. Por otra parte Hegel, quien poco se

interesó por la economía política, comprendió más claramente que cualquier

economista de su tiempo que en una sociedad basada en la propiedad privada, el

crecimiento de la riqueza por un lado inevitablemente iría acompañado por el

crecimiento de la pobreza por el otro. En su “Grundlinien der philosophie des

Rechts” (Elementos de la filosofía del Derecho) afirmó categóricamente que el

antagonismo entre el nivel de vida para la mayoría de la población tan bajo que

no pudiese satisfacer adecuadamente sus necesidades y la gran concentración de

la riqueza en comparativamente pocas manos, debía necesariamente conducir a una

situación en la que la sociedad civil, dado que "la extrema riqueza

siempre está insuficientemente rica", no tendría los medios suficientes

para eliminar lo superfluo de la pobreza y la escoria de la indigencia.

Dos siglos

más tarde, el antes mencionado sociólogo alemán Max Horkheimer diría en

“Sozialphilosophische studien” (Estudios de filosofía social): “Al proclamar

Marx la diferencia entre los poseedores de los instrumentos de producción de la

riqueza económica y la masa de aquellos que sólo pueden vender su mano de obra,

la oposición de las clases, de los dominadores y los dominados, como esencia de

la economía burguesa capitalista, denunció la superación de las crisis en la

libertad intacta de la ilusión y opuso entre sí la ilustración y la sociedad a

la que ésta aspiraba”. Si Comte consideraba al Estado como garante de la

autoridad moral, distinta era la óptica del sociólogo y economista alemán Franz

Oppenheimer (1864-1943). En 1929 escribió en “Der Staat” (El Estado): “El

Estado es una institución social forzada por un grupo victorioso de hombres

sobre un grupo derrotado, con el único propósito de regular el dominio del

grupo de los vencedores sobre el de los vencidos, y de resguardarse contra la

rebelión interior y el ataque desde el exterior. Teleológicamente, esta

dominación no tenía otro propósito que la explotación económica de los vencidos

por parte de los vencedores. Ningún Estado primitivo conocido en la historia se

originó de otra manera”. Y añadió más adelante: “Hay dos medios fundamentales

opuestos que impulsan al hombre para obtener su sustento y para satisfacer sus

deseos. Estos son el trabajo y el robo, su propio trabajo y la apropiación por

la fuerza del trabajo de otros. Al primero se lo denomina medio económico,

mientras que el segundo es llamado medio político”.