2. Sobre las primeras expresiones de protesta de los trabajadores

El período

comprendido entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII

fue una época de agitación en el Viejo Mundo. La Reforma produjo una secuela de

conflictos que agudizaron las tensiones estructurales del Antiguo Régimen,

visibles, sobre todo, en el terreno de la economía. Los desequilibrios entre

población y recursos, propios de la estructura económica de la sociedad

preindustrial, se agravaron como efecto de las malas cosechas y de las

periódicas hambrunas. Pero la Reforma también implicó una lucha por el poder

político, económico y religioso dirigida por la burguesía, y la imposición de

nuevos preceptos morales que sirvieron a sus intereses. Los cambios necesarios

para la aparición del capitalismo no sólo fueron los relacionados con el

control y el poder sobre los medios de producción, sino también cambios

culturales. Según opinaba Max Weber en su ya citada “Die protestantische ethik

und der geist des kapitalismus” (La ética protestante y el espíritu del

capitalismo), existen muchas razones para buscar los orígenes de estos cambios

en las ideas religiosas de la Reforma. Para Weber, la ética y las ideas

puritanas -tanto luteranas como calvinistas- influyeron en el desarrollo del

capitalismo. "Para que una forma de vida bien adaptada a las

peculiaridades del capitalismo pueda superar a otras, debe originarse en algún

lugar, y no sólo en individuos aislados, sino como una forma de vida común a

grupos enteros de personas". Y colocó al protestantismo como la doctrina

que favoreció la búsqueda racional del beneficio económico porque, si bien no

fue su objetivo principal, la lógica inherente a esas ideas religiosas promovió

la búsqueda de dicha utilidad. Esta idea fue respaldada por personalidades de

la época tan disímiles como el médico y economista inglés William Petty

(1623-1687) o el jurista francés Charles Louis de Montesquieu (1689-1755), para

quienes existía claramente una afinidad entre el protestantismo y el desarrollo

del espíritu comercial.

En

cualquier caso, mientras en el transcurso del siglo XIV se había desarrollado

la pequeña producción local, durante el siglo XVII -un momento clave en la

evolución del feudalismo al capitalismo- se produjo una concentración del

potencial económico: en el ámbito agrario bajo la forma de concentración de

tierras en manos de terratenientes, y en el ámbito industrial al consolidarse

la manufactura dispersa a expensas de la artesanía gremial. Ambos fenómenos

contribuyeron a acelerar el proceso de acumulación capitalista previo a la

Revolución Industrial aunque, de todas maneras, el proceso no se verificó en

toda Europa de forma general. Para el historiador danés Niels Steensgaard

(1932-2013) el elemento central que produjo la crisis del siglo XVII fue el

papel jugado por los Estados, los que, a través de sustracciones fiscales

provocaron la ruina del pequeño campesinado al fomentar un proceso de

concentración de la propiedad, mientras que la nobleza, también afectada por la

crisis, incrementó la presión señorial y se adueñó de tierras de explotación

comunal. “Esto -dice en su “Verdenshistorie” (Historia del mundo)- desequilibró

la distribución y forzó la polarización social”. Pero la beneficiaria

indiscutible de estos cambios fue Inglaterra, país en el que primaron los

intereses manufactureros respecto a los comerciales y financieros, por lo que

salió fortalecida de la crisis. Esto contribuye a explicar el protagonismo

inglés en el desarrollo de la primera Revolución Industrial durante el siglo

XVIII y, en general, la precocidad de Inglaterra en la formación del capitalismo

manufacturero.

Pero

mientras esto ocurría en Inglaterra, un acontecimiento prodigioso se producía

en 1610 en Padua, al norte de Italia, cuando Galileo Galilei (1564-1642) enfocó

su telescopio hacia los cielos y dedujo que la Luna y los planetas, entre ellos

la Tierra, rotaban alrededor del Sol. Estos hallazgos contradecían la visión

doctrinaria que tenía la Iglesia Católica en cuanto a que la Tierra estaba en

el centro del universo. Prontamente, el Vaticano condenó oficialmente la teoría

y ordenó que todos los libros que la contenían fueran retirados de circulación.

El propio cardenal Roberto Belarmino (1542-1621), conocido como el “martillo de

los herejes” y que entre sus “méritos” contaba con haber mandado a la hoguera

al astrónomo italiano Giordano Bruno (1548-1600), ordenó que la Inquisición

realizase una investigación discreta sobre Galileo a partir de junio de 1611.

Finalmente, después de dos décadas de luchar por establecer la absoluta

independencia entre la fe católica y los hechos científicos, cuando en febrero

de 1632 publicó su “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” (Diálogo

sobre los sistemas del mundo), se desató un verdadero escándalo. Poco más de un

año después, el 12 de abril de 1633 la Inquisición lo acusó formalmente de

herejía. El proceso terminó con la condena a prisión perpetua, pese a la

renuncia de Galileo a defenderse y a su retractación formal, condena que se le

permitiría cumplir en una villa cercana a Florencia hasta su muerte.

Exactamente

ciento setenta y ocho años después de aquel día en que se inició el vergonzoso

proceso en contra de Galileo, en una Inglaterra exaltada por los progresos

económicos que traía la Revolución Industrial, un grupo de obreros enfurecidos

decidió manifestarse violentamente en contra de la nueva e innovadora maquinaria

que los había marginado del aparato productivo, hundiéndolos en la miseria más

absoluta. Se llamaban “luditas”, o simplemente “destructores de máquinas”, y su

lucha apasionada representó un punto de quiebre en la historia de la sociedad

europea. Durante la noche del 12 de abril de 1811, unos trescientos cincuenta

hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de

Nottinghamshire, destruyendo los grandes telares a golpes de maza y prendiendo

fuego a las instalaciones. La fábrica pertenecía a un fabricante de hilados de

mala calidad pero pertrechado de nueva maquinaria para la incipiente industria

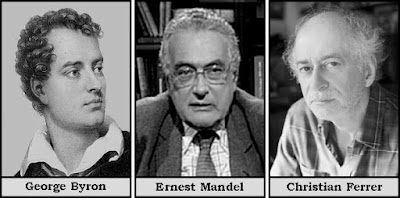

de exportación. “La fábrica, en sí misma -relata el sociólogo argentino

Christian Ferrer (1960) en “Cabezas de tormenta”-, era por aquellos años un

hongo nuevo en el paisaje: lo habitual era el trabajo cumplido en pequeños

talleres. Otros setenta telares fueron destrozados esa misma noche en otros

pueblos de las cercanías”. La protesta trocó en epidemia y en los días que

siguieron la revuelta llegó a Derby, Lancashire y York, corazón de la

Inglaterra de principios del siglo XIX y centro de gravedad de la Revolución

Industrial. El efecto contagioso de la furia contra las máquinas se expandiría

sin control por el centro de Inglaterra durante dos años, perseguido por un

ejército de diez mil soldados al mando del general Thomas Maitland (1759-1824),

una cifra que excedió incluso a la cantidad de efectivos que la Corona movilizó

durante las Guerras Napoleónicas.

“Maitland

y sus soldados -cuenta Ferrer- buscaron

desesperadamente a Ned Ludd, su líder. Pero no lo encontraron. Jamás podrían

haberlo encontrado, porque Ned Ludd nunca existió: fue un nombre propio

pergeñado por los pobladores para despistar a Maitland”. “El tal Ludd era, en

realidad -aclara la periodista cultural argentina Flavia Costa (1971) en “Los

destructores de máquinas”-, un colectivo de campesinos y trabajadores anónimos

acostumbrados a vivir de su trabajo artesanal y a quienes las nuevas máquinas

estaban dejando sin trabajo o destruyendo drásticamente su tradicional forma de

existencia”. Por entonces, al ingreso de maquinarias que dejaban sin empleo a

los trabajadores más pauperizados y el complot de los nuevos grandes

industriales y los distribuidores de productos textiles de Londres para que

éstos no compraran mercadería a los talleres de las pequeñas aldeas, se sumó

una ley que prohibía expresamente a los tejedores emigrar, ya que Inglaterra no

quería transmitir sus conocimientos tecnológicos al resto del mundo. “El

resultado fue nefasto -narra Costa-. A fines de 1811, más de cuatro mil

doscientas familias se vieron forzadas a pedir ayuda del gobierno, una limosna

del fondo para pobres y menesterosos. La reacción de los luditas no se hizo

esperar. Pero no porque pretendieran tomar el poder o detener caprichosamente

el avance de la industria y el ‘progreso técnico’, sino porque querían

conservar el poder de decidir sobre sus propias vidas”.

Tal como

lo recordó el médico y profesor escocés Samuel Smiles (1812-1904) en su “Industrial

biography. Iron workers and tool makers” (Biografía industrial. Trabajadores del hierro

y fabricantes de herramientas) de 1863, el perfeccionamiento de las

herramientas “debió comprometerse en una larga y difícil batalla, dado que

cualquier mejora en su poder efectivo chocaba sin duda con los intereses de

algún oficio ya establecido. Esto fue precisamente lo ocurrido con las

máquinas, que eran las herramientas más complejas y completas. Tómese, por

ejemplo, el caso de la sierra. La tarea de cortar madera mediante el empleo de

la sierra manual era tediosa y pesada. Para evitarla, alguna persona dotada de

ingenio ideó que un cierto número de sierras se fijaran a un marco de manera

tal que se movieran conjuntamente hacia arriba y abajo o hacia atrás y

adelante, y que el marco así preparado fuera atado a la rueda de un molino que

moviera las sierras por acción del viento o del agua. Se ensayó la propuesta y,

como bien puede imaginarse, la cantidad de trabajo realizado por la

máquina-sierra fue inmensa, comparada con el tedioso proceso del aserrado

manual”. El nuevo método influyó notoriamente sobre el trabajo de quienes

aserraban a mano y, naturalmente, éstos desconfiaron y sintieron hostilidad

hacia los molinos-aserraderos. El primer aserradero de este tipo había sido

instalado en Inglaterra en 1663, pero pronto fue abandonado a causa de la

hostilidad de los obreros. Pasó más de un siglo antes de que se construyera

otro en 1767, pero no bien estuvo terminado una multitud lo redujo a escombros.

Lo mismo ocurriría con la lanzadera volante inventada por John Kay (1704-1780)

-una máquina que permitía tejer piezas de algodón en mayor escala y a mayor

velocidad de lo que se lograba manualmente-, el telar mecánico de James

Hargreaves (1720-1778) o la hiladora hidráulica de algodón de Richard Arkwright

(1732-1792), inventos todos ellos de mediados del siglo XVIII que se vieron

afectados por graves revueltas y la ira de los destructores de máquinas.

El ya

citado economista e historiador Ernest Mandel subrayó en “Die stellung des

marxismus in der geschichte” (El lugar del marxismo en la historia) que “la

organización masiva de los trabajadores por los trabajadores mismos fue

anterior a la expansión de las grandes fábricas. Data de la segunda mitad del

siglo XVIII, período durante el cual el proletariado británico era todavía,

ante todo artesanal, manufacturero, agrícola. Su principal forma de organización

eran las asociaciones oficiales de artesanos, condicionadas por el localismo y

el corporativismo, pero impulsadas por una solidaridad tenaz, su esfuerzo por

conquistar un mínimo de capacidad financiera de autodefensa, y su estatuto y

espíritu cada vez más democrático: asambleas generales, elección de dirigentes,

constitución de comités, control de la tesorería, etc.”. Como respuesta a estas

actividades, el Primer Ministro William Pitt (1759-1806) hizo promulgar en 1799

una ley -conocida como “Combination Acts”- mediante la cual fueron prohibidas

las coaliciones obreras. “El voto de esta ley -prosigue Mandel- obstaculizó la

organización del joven proletariado inglés pero no la impidió en absoluto.

Obligó que aquella pasara a la clandestinidad y que sus luchas en defensa de

los intereses materiales de los trabajadores adquiriesen un carácter más

violento”. La manifestación de hostilidad más feroz fue la desarrollada por los

luditas, una sublevación sin líderes, sin organización centralizada, con el

objetivo de discutir de igual a igual con los nuevos industriales. “Toda la

historia posterior de las luchas obreras los tuvo por ancestros. Y también como

oráculo: con sus ataques intempestivos, anticiparon la violencia silenciosa, el

fascismo simpático, de la era de la técnica”, dice Flavia Costa en el artículo

mencionado.

En 1848, Marx

y Engels escribirían en el “Manifest der Kommunistischen Partei” (Manifiesto del

Partido Comunista): “En Europa, cuna del socialismo, podemos observar que en

sus orígenes las organizaciones del naciente movimiento obrero estuvieron

ligadas a actos de terror individual y/o destrucción desesperada antes que la

acción colectiva de los obreros en contra del gran capital pudiera demostrar en

la práctica la eficacia de la lucha política y económica de masas. El primer

instinto o reacción natural de los obreros y pequeños propietarios, que eran

lanzados a la ruina creciente por la competencia del gran capital, hacia la

miseria y la mendicidad, fue responder con actos desesperados de ira. En una

primera etapa reaccionaron destruyendo la maquinaria o atentando

individualmente contra los patronos y capataces. Los artesanos proletarizados y

los semiproletarios no se contentaban con dirigir sus ataques contra las

relaciones burguesas de producción, y los dirigían contra los mismos

instrumentos de producción: destruyeron las mercancías extranjeras que les

hacían competencia, rompieron las máquinas, incendiaron las fábricas,

intentaban reconquistar por la fuerza la perdida posición del artesano de la

Edad Media”.

Para

Mandel, el objetivo de los luditas no era la eliminación de las máquinas de la

industria textil, sino más bien el aumento de los salarios, la lucha contra la

carestía de la vida y el desempleo, además de otros objetivos clásicos de las

primeras agrupaciones obreras. “La táctica de inutilizar las máquinas se impuso

porque los trabajadores arrendaban aún en su mayoría las máquinas a los

patrones para utilizarlas en sus casas. En esas condiciones, el hecho de

inutilizar las máquinas fue considerado como el único recurso para conseguir

realmente una huelga general”. El antes citado Christian Ferrer observa que el

caso de los luditas fue un laboratorio social y político donde colisionaron por

primera vez las fuerzas emergentes de una nueva época. En el parto simbólico y

simultáneo de la era de la técnica y el capitalismo industrial, nacieron también

los servicios de inteligencia del Estado. “Fue contra los luditas que, por primera

vez en Inglaterra, el Estado puso en marcha contra sus propios ciudadanos la

tecnología política del espionaje y la infiltración de ‘dobles agentes’, además

de la habitual oferta de recompensas suculentas y la imposición de jueces

provocadores que sembraban el miedo y el descontento con sus duras sentencias

valiéndose de juicios rápidos y falsos testimonios recogidos por los hombres

del general Thomas Maitland”.

Es que la

cruzada ludita resultaba muy costosa: en dos años sus ataques causaron daños a

máquinas y propiedades por una cifra superior a las 100.000 libras, a lo que

hay que añadir el gasto que supuso para el gobierno en jornales, comida,

alojamiento y equipamiento para el ejército desplegado en las zonas afectadas

durante todo ese tiempo. Además, la táctica de los luditas rápidamente se hizo

popular. El antes mencionado historiador Eric Hobsbawm recordó en “The machine

breakers” (Los destructores de máquinas) que en Nottinghamshire ni un solo

ludita fue denunciado “a pesar de que gran número de pequeños patrones tenían

que haber conocido perfectamente bien quién rompía sus bastidores”. Los luditas

contaban con la aplastante simpatía de la población rural y aún la de los

pequeños propietarios, cuyo ideal era el de mantener propiedades de tamaño

reducido y jornaleros con un buen nivel de vida, ya que desconfiaban de la

naciente estirpe de empresarios, esos “santos seguros de sí mismos” como los

definió Max Weber en la obra antes aludida.

La

represión no se hizo esperar. El 14 de febrero de 1812 los legisladores del ala

conservadora propusieron penalizar con la muerte a quien dañara voluntariamente

"cualquier telar de calcetería o encaje". La medida fue aprobada por

amplia mayoría tres días después. En la Inglaterra de comienzos del siglo XIX,

dañar una máquina pasó a ser un delito capital, uno más entre los doscientos

veintitrés que catalogó el filósofo francés Michel Foucault en “Surveiller et

punir” (Vigilar y castigar) y por los cuales un hombre podía ser condenado a

muerte. Para la constitución del orden burgués capitalista era necesario “el

disciplinamiento estatal, la sujeción de los cuerpos y su inserción compulsiva

y las más de las veces brutal en el mercado de trabajo según las exigencias de

la nueva producción industrial”. Así las cosas, la rebelión ludita terminó a

mediados de 1816, poco después del ataque llevado a cabo durante la noche del

28 de junio a la fábrica de telares que el inventor de la máquina bordadora

John Heathcoat (1783-1861) tenía en Loughborough.

“El golpe

era inusual -puntualiza Flavia Costa-, ya que en esa ciudad no había habido

hasta ese día ningún episodio de destrucción de maquinaria. Pero casi todas las

máquinas rotas en Nottinghamshire provenían del taller de Heathcoat, y quizá

por eso su dueño parecía estar esperando el ataque: cuando los trabajadores

entraron en los talleres, se encontraron con seis guardias armados con pistolas

y bayonetas”. El caudillo del asalto, James Towle (1780-1816), y otros ocho

luditas fueron arrestados. Towle fue ahorcado públicamente en Leicester el 20

de noviembre de 1816, otros seis lo fueron al año siguiente y los dos restantes

condenados a cadena perpetua. Este fue el fin de la aventura ludita, aquel

movimiento obrero que peleó, no contra las máquinas en sí mismas, sino contra

lo que ellas simbolizaban: el triunfo de una nueva economía política. “Una

economía política -tal como precisa Christian Ferrer- sostenida en la domesticación

y el moldeamiento de los cuerpos para convertirlos en mera fuerza de trabajo,

volverlos piezas de una maquinaria infinitamente más grande e impersonal. Un

movimiento imparable que iba vaciando las aldeas campesinas y las transformaba

en ciudades fabriles hostiles a la vida, con su ambiente ferozmente degradado

por el hollín, el humo, el pésimo estado sanitario; con sus tugurios oscuros,

pequeños y ruidosos, sus barriadas populares y sus callejuelas sombrías

repletas de basura, sin luz natural ni espacios abiertos, prácticamente sin

ventanas, en el más completo hacinamiento”.

Como dato

anecdótico cabe recordar parte del memorable discurso que uno de los más

grandes íconos del Romanticismo, el poeta George Byron (1788-1824), hiciera

durante su breve paso por la Cámara de los Lores en la sesión del 27 de febrero

de 1812 y que le valiera ser insultado públicamente: “La perseverancia de estos

hombres miserables en sus procederes refuerza la idea de que nada excepto la

necesidad absoluta puede llevar a un enorme grupo de trabajadores otrora

honesto e industrioso a cometer excesos tan arriesgados para ellos, para sus

familias y sus comunidades. La policía, no obstante inútil, no estuvo de

ninguna manera ociosa: detectó a varios notorios delincuentes, hombres que

confesaban rápidamente, tan clara era la evidencia, ser culpables del delito

capital de la pobreza; hombres culpables del nefasto hecho de haber engendrado

a varios hijos a quienes, ¡gracias a estos tiempos! ya no podían mantener. Un

daño considerable han padecido los propietarios de telares mecánicos. Estas

máquinas eran para ellos una ventaja, considerando que reemplazaban la

necesidad de emplear un número importante de trabajadores, a quienes en

consecuencia se los deja morir de hambre. Con la adopción de una de estas

máquinas en particular, un hombre realizaba el trabajo de muchos, y los trabajadores

sobrantes fueron expulsados de sus empleos. Al mismo tiempo, cabe observar que

el trabajo así realizado era inferior en calidad; no comerciable en el mercado

interno y meramente despachado en vistas a la exportación. ¿Es que no hay ya

suficiente sangre en su código penal que debe ser derramada todavía más para

que ascienda a los cielos y testifique contra ustedes? ¿Y cómo se hará cumplir

esta ley? ¿Creen que podrán meter a un pueblo entero dentro de sus prisiones?

¿Pondrán una horca en cada pueblo y de cada hombre se hará un espantapájaros?”.

Exactamente

un siglo más tarde, Trotsky escribiría un artículo sobre la violencia y el

terrorismo en el periódico “Der Kampf”. En él vertía, entre otros conceptos, su

convicción de que “el Estado a través de la historia siempre ha tenido como

instituciones neurálgicas al ejército, la policía, y las cárceles. De esta

forma, la burguesía como la clase social dominante mantiene su ‘status quo’ y

defiende la propiedad privada sobre los medios de producción… La amenaza de una

huelga, la organización de piquetes de huelga, el boicot económico a un patrón

explotador, todo esto y mucho más es calificado de terrorismo. Si por el

terrorismo se entiende cualquier acto que atemorice o dañe al enemigo, entonces

la lucha de clases no es sino terrorismo. Y lo único que resta considerar es si

los políticos burgueses tienen derecho a proclamar su indignación moral acerca

del terrorismo proletario, cuando todo su aparato estatal, con sus leyes,

policía y ejército no es sino un instrumento del terror capitalista”.