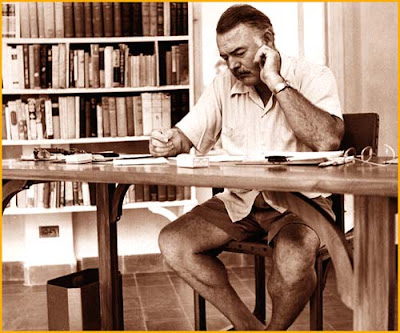

De Ernest Hemingway (1899-1961) suele decirse que hay más autenticidad en su obra que en su vida. Múltiples y variadas fueron las máscaras que utilizó a lo largo de su vida con el afán de convertirse en un personaje legendario, pero de sus libros eliminó esa engañosa farsa con que había creado su mito, esa leyenda que muchas veces eclipsó la calidad de su obra. El crítico literario estadounidense Edmund Wilson (1895-1972) afirmaba en "A literary chronicle of the twenties and thirties" (Crónica literaria de los años veinte y treinta) que "es raro que un escritor serio -y Hemingway era un escritor extremadamente serio- haya llevado una vida tan pública, tan implacablemente explotada por los medios de comunicación de masas. Y cuanto más espectacular y cautivante se hizo esta vida, más atrofiada pareció su vida privada, su vida de escritor. Esta creciente oposición entre lo que era en superficie y en profundidad pesó cada vez más sobre él a medida que pasaban los años. Al final, el personaje público tomó la delantera y el hombre interior, el creador, fue víctima del mito con que se había rodeado al principio para protegerse y disimularse". No obstante ello, Hemingway es, sin dudas, uno de los grandes maestros de la literatura norteamericana del siglo XX. Con su obra, salvo contadas excepciones, creó un estilo que dejó su marca en la literatura contemporánea, no sólo de los Estados Unidos, sino también de Europa y América Latina.

Nacido en un barrio residencial de Chicago, muy burgués y convencional, creció rodeado de mujeres: sus cuatro hermanas y su muy autoritaria madre. Frecuentemente se atribuye a esta circunstancia su permanente actitud de superioridad masculina, esa "concepción arcaica del erotismo", como dice Georges Bataille, que se encuentra en gran parte de su obra. Su universo, evidentemente, era estrecho, estrictamente delimitado y muy artificioso, y hasta el final de sus días conservó las dudas sobre si había escrito algo que mereciera ser rescatado del olvido, algo perdurable. "¿Quién podría, en estos desgraciados Estados Unidos, saber jamás si he triunfado o no?", se preguntaba poco antes de morir. De modo elocuente, el crítico literario estadounidense Lionel Trilling (1905-1975) aseguraba en un artículo publicado en la revista "Partisan Review" bajo el título "Hemingway and his critics" (Hemingway y sus críticos): "La conciencia de haber construido una moda y haberse transformado en una leyenda debe de representar una gratificación, pero también una carga pesada y deprimente".Su traductor al francés, Jean Louis Curtis (1917-1995), en un artículo publicado en 1967 titulado "Le style et l'homme" (El estilo y el hombre), elogió el estilo hemingwayano porque "calla lo esencial de lo que quiere develar. Pero si se lo relee, no se tarda en captar, más allá o más acá de lo que dice, la oscura presencia de lo que calla". "¿Por qué -se pregunta Curtis- estas reticencias, estas reservas, esta manera de rozar el tema sin entrar a él, de tomar sesgos, tangentes, de demorarse en los detalles en apariencia secundarios, accidentales o insignificantes, descuidando la información esencial?". Y aventura una respuesta: "Tal modo de narración provoca una intimidad casi absoluta entre la conciencia del narrador y la del lector: nada se interpone que pudiera atribuirse a un tercero como por ejemplo los comentarios, o los juicios psicológicos o morales". Finalmente dice Curtis: "Esta manera de relatar que parece completamente espontánea y natural es, por el contrario, fruto de una reflexión muy conciente. Se cree, un poco ingenuamente, que el narrador escribe como habla. Sin embargo sucede todo lo contrario. El novelista escribe así con una intención deliberada, por elección. Es esta una técnica que parece lo que no es -un documento en bruto- y no por lo que en realidad es: una trasposición artística. El secreto del estilo de Hemingway reside en esta paradoja".

Volviendo a Bataille, en "La experiencia interior" expresaba que ésta consiste en "la ampliación de las posibilidades humanas hasta su límite. Los seres humanos vivimos sólo a través del exceso, por ello, hemos de estar abiertos, abiertos a la vida y a la muerte". Algo de ello vio Bataille en Hemingway, quien vivía su vida "como un desbordamiento de la intensidad" asociado, tal vez, a su pretensión de "hombre de mundo" -Hemingway afirmaba serlo- aunque, según Bataille, esto derivaba del "desamparo y la confusión que los burgueses no pueden realmente disimular". Para Bataille, refiriéndose ahora al escritor y no al hombre,

los personajes hemingwayanos "poseen la primitiva indolencia del amo hegeliano", aludiendo a la dialéctica del amo y el esclavo (el amo lo es porque lucha por demostrar su superioridad sobre la naturaleza y sobre el esclavo, el cual se ve obligado a reconocerlo como amo) que Georg W.F. Hegel (1770-1831) enunció en su obra de 1807 "Phänomenologie des geistes"

(Fenomenología del espíritu). Bataille estudió con actitud crítica la filosofía de Hegel, al que conoció gracias a los cursos que el filósofo ruso -radicado en Francia- Alexandre Kojève (1902-1968) dictó en L'Ecole Pratique des Hautes Etudes entre 1933 y 1939. Con la obra del filósofo alemán como sostén, Bataille analizó las experiencias existenciales que Hemingway volcó en su obra, tal como se aprecia en la segunda parte de su ensayo "Hemingway a la luz de Hegel" que sigue a continuación.

(Fenomenología del espíritu). Bataille estudió con actitud crítica la filosofía de Hegel, al que conoció gracias a los cursos que el filósofo ruso -radicado en Francia- Alexandre Kojève (1902-1968) dictó en L'Ecole Pratique des Hautes Etudes entre 1933 y 1939. Con la obra del filósofo alemán como sostén, Bataille analizó las experiencias existenciales que Hemingway volcó en su obra, tal como se aprecia en la segunda parte de su ensayo "Hemingway a la luz de Hegel" que sigue a continuación.

Se entiende que la probidad, aunque se limitara a la literatura, seguiría testimoniando una moral que necesariamente tiene para el autor un valor que rige su vida entera. En el caso de Hemingway este aspecto es muy sensible. Esta moral se afirma independientemente de las reglas formuladas. Sus exigencias no son por eso menos precisas. No pueden ser deducidas más que de golpes de imágenes concretas en que se le impusieron. Pero nosotros podemos captar estas exigencias y hacerlo tiene innegable interés. Creo que no responden tan simplemente, como lo creyó Carlos Baker, a esta moral universal de la que el cristianismo es todavía, en su conjunto, una expresión aceptable (en efecto, el comunismo mismo no está alejado de esta moral). La moral de Hemingway puede ser conciliable con esta moral común, pero es distinta de ella. No es la moral nietzscheana de los amos (que, por otra parte, en el espíritu de los que ha seducido, es a menudo un malentendido). Es una moral cuyo sentido es más preciso (de donde procede quizas, la moral de los amos, bosquejada por Nietzsche, pero de una manera poco sostenible). Sabemos que la "Fenomenología del espíritu" se abre con una primera división de las posibilidades del hombre en dos aspectos opuestos: la dialéctica del amo y del esclavo se ha hecho famosa y ya hoy nadie ignora que no sólo ha precedido las ideas morales de Nietzsche sino que ha ordenado el pensamiento fundamental de Marx. Hegel es un pensador oscuro, pero al menos la pieza más visible de su sistema es fácilmente captable. Para Hegel la humanidad no se ha formado sencillamente sino en una temeraria ceguera; los más bravos afrontaron la muerte. Les faltaba lucidez pero supieron poner a su servicio el trabajo de los demás, reduciéndolos a la esclavitud. Fueron esclavos los que prefirieron la pérdida de la libertad a la de la vida. Aceptaron por tanto una vida subordinada, mediocre, mutilada y duramente laboriosa. Pero fue su labor interminable y no los vanos desfiles de sus amos lo que fundó el mundo civilizado en que vivimos. Los esclavos produjeron, los amos consumieron; luego, en el mundo de la producción en el que sólo ellos parecían beneficiarios, se convirtieron lentamente en extranjeros: débiles sobrevivientes de un mundo antiguo, de un mundo de gloria y prestigio que no tenía ya sentido, donde se imponían la capacidad técnica y la puesta en marcha de las grandes fuerzas de producción. En la medida en que el pensamiento de Hegel debió, inevitablemente, rendir cuenta de los progresos históricos que no pudo conocer, queda en él un margen de imprecisión. Pero nosotros, que estamos decididamente inmersos en ese mundo de la producción que él conoció mal, sólo en su pensamiento podemos encontrar la descripción coherente e inteligible -inteligiblemente situada- de ese mundo arruinado del prestigio del que sólo tenemos nostalgia. Es así que no podríamos decir de la moral de Hemingway, sin el mojón de Hegel, que es la del amo desaparecido.

Se entiende que la probidad, aunque se limitara a la literatura, seguiría testimoniando una moral que necesariamente tiene para el autor un valor que rige su vida entera. En el caso de Hemingway este aspecto es muy sensible. Esta moral se afirma independientemente de las reglas formuladas. Sus exigencias no son por eso menos precisas. No pueden ser deducidas más que de golpes de imágenes concretas en que se le impusieron. Pero nosotros podemos captar estas exigencias y hacerlo tiene innegable interés. Creo que no responden tan simplemente, como lo creyó Carlos Baker, a esta moral universal de la que el cristianismo es todavía, en su conjunto, una expresión aceptable (en efecto, el comunismo mismo no está alejado de esta moral). La moral de Hemingway puede ser conciliable con esta moral común, pero es distinta de ella. No es la moral nietzscheana de los amos (que, por otra parte, en el espíritu de los que ha seducido, es a menudo un malentendido). Es una moral cuyo sentido es más preciso (de donde procede quizas, la moral de los amos, bosquejada por Nietzsche, pero de una manera poco sostenible). Sabemos que la "Fenomenología del espíritu" se abre con una primera división de las posibilidades del hombre en dos aspectos opuestos: la dialéctica del amo y del esclavo se ha hecho famosa y ya hoy nadie ignora que no sólo ha precedido las ideas morales de Nietzsche sino que ha ordenado el pensamiento fundamental de Marx. Hegel es un pensador oscuro, pero al menos la pieza más visible de su sistema es fácilmente captable. Para Hegel la humanidad no se ha formado sencillamente sino en una temeraria ceguera; los más bravos afrontaron la muerte. Les faltaba lucidez pero supieron poner a su servicio el trabajo de los demás, reduciéndolos a la esclavitud. Fueron esclavos los que prefirieron la pérdida de la libertad a la de la vida. Aceptaron por tanto una vida subordinada, mediocre, mutilada y duramente laboriosa. Pero fue su labor interminable y no los vanos desfiles de sus amos lo que fundó el mundo civilizado en que vivimos. Los esclavos produjeron, los amos consumieron; luego, en el mundo de la producción en el que sólo ellos parecían beneficiarios, se convirtieron lentamente en extranjeros: débiles sobrevivientes de un mundo antiguo, de un mundo de gloria y prestigio que no tenía ya sentido, donde se imponían la capacidad técnica y la puesta en marcha de las grandes fuerzas de producción. En la medida en que el pensamiento de Hegel debió, inevitablemente, rendir cuenta de los progresos históricos que no pudo conocer, queda en él un margen de imprecisión. Pero nosotros, que estamos decididamente inmersos en ese mundo de la producción que él conoció mal, sólo en su pensamiento podemos encontrar la descripción coherente e inteligible -inteligiblemente situada- de ese mundo arruinado del prestigio del que sólo tenemos nostalgia. Es así que no podríamos decir de la moral de Hemingway, sin el mojón de Hegel, que es la del amo desaparecido.En lo que toca a los animales, sobre todo salvajes, esto ha sido antiguamente y quizás ha conservado en parte, una dignidad particular. Son los labradores o los artesanos vasallos y no los cazadores, los pescadores, los ganaderos libres, los que dieron a la dignidad del hombre y al desprecio de las bestias la forma extrema que funda nuestros juicios. Aparentemente, los hombres más antiguos no hicieron esta diferencia tajante: vieron en los animales seres que se les parecían; si los mataban no era sin un sentimiento de culpa, se disculpaban ante los que combatían como iguales. La esclavitud de los otros hombres no era más monstruosa a sus ojos que la de los animales. Imagino que el juicio de nulidad atribuido al animal está ligado al sentimiento de abuso que daba la explotación del hombre. Sin este desprecio, bien o mal fundado, ¿cómo condenar la esclavitud? Los amos, de todas maneras, lo recibieron de afuera, y jamás lo asimilaron del todo. La "noble conquista del hombre" marca un sentimiento de similitud que señala la palabra "noble" entre un caballo de guerra y el hombre de casta superior. Sería fácil insistir. El juego de la tauromaquia descubre la misma actitud. El toro acosado y rematado es admirado en sí mismo por su nobleza. No es un ser considerado nulo y nadie imaginaría un toro de corrida tirando de un carro. Por otra parte, el juego reposa sobre la noble ceguera o la noble estupidez de la bestia. El toro inteligente que adivina el pase es silbado. Del mismo modo que el amo inteligente se envilece (sin locura sangrienta, Hamlet sucumbiría al desprecio). Cuando la tauromaquia entra a la historia, en España, era juego de príncipes y los matadores mercenarios marcan justamente el deterioro, el pasaje a la cortesía y la impotencia final de la nobleza. No obstante la tauromaquia sigue siendo el reflejo del mundo rebelde de los amos en el tiempo presente: no sólo si combate al monstruo, al toro, afronta el hombre la muerte: se hace un juego de afrontar, la roza, y extrae prestigio de ese roce. Si, en un riesgo inesperado, se acerca a la muerte como de no creer, el antiguo brillo de la soberanía centellea otra vez bajo nuestros ojos.

He definido a partir de Hegel (de la concepción hegeliana de "amo") el mundo de valores arcaicos que ilumina la obra de Hemingway. Sus héroes se destacan en la caza o en la pesca, su única ocupación es la guerra... Entre todos, la tauromaquia es el juego que les conviene... O mejor aún, nada les conviene que no sea juego, a condición de que el juego, en cierta medida, sea de vida o muerte. El amor no es más que el complemento, o el ensanchamiento de la vida jugada sin piedad y de la excelencia de la vida que se está jugando. El amor es excelencia del ser amado. Digno de su nombre, el amor es soberano; nada cuenta más que él y de alguna manera su objeto debe tener el valor que responda al que se arroga su amo. Esto supone la reducción de la mujer amada a la inexistencia personal, a ese estado de ameba de las enamoradas de Hemingway (Catherine, María) que desde hace mucho sorprende a la crítica. ¿Puede concebirse algo más arcaico que la pasión que reduce a la muchacha a ser el reflejo femenino de la luz que emana del que ama? Hay sin embargo, una posibilidad distinta. La mujer amada puede extraer su carácter soberano del acuerdo con este amo con el que se identifica al punto de no existir. Pero puede extraerlo de ella misma en un juego de rivalidad que la opone al amo en vez de, sin resistencia, borrarse. En consecuencia no juega ya el juego del amo, como María... sino como Brett, un juego personal. El elemento del juego no cambia, es la muerte arriesgada activamente (y no la muerte por sorpresa de Catherine en el momento del parto). Brett no puede, como lo hacen los hombres, ir más allá del simple peligro, se destruye por medio de un movimiento que la desarregla, en que fascina porque apela a lo que la fascina... y la destruye. No debemos engañarnos: beber a muerte, librarse al desorden de los sentidos, puede ser, como lo cree Carlos Baker, un efecto de la neurosis, pero en ese caso el movimiento del amo que la lleva a buscar el peligro puede también ser demostración de neurosis; y la libertad sensual, a que a menudo accede el juego de las mujeres que han elegido libremente, es para ellas un equivalente de lo que es para los hombres el desorden de los combates.

La soberanía femenina está, sin duda, muy a menudo, próxima a la neurosis. Cleopatra no tuvo la solidez de César... Una mujer no extrae su prestigio de la lucha por la vida y la muerte. Tampoco puede extraer ese prestigio de un casamiento o de una familia porque entonces es borrada. El amo masculino la borra si ella vive en la obediencia, o bien su soberanía se reduce a ser el reflejo de otra. Pero cuando obedece sin estar bajo la potencia de un marido, su obediencia no es por ello soberana. La soberanía de una reina, no pudiendo ser extraída del combate, se reduce a la licencia, que sólo justifica el estado de hecho y la fuerza pública, pero que al menos manifiesta la autonomía de un ser. En cierto sentido, el carácter soberano de una existencia de mujer es pues, una especie de enfermedad. La misma soberanía masculina es monstruosidad, pero lo que la sostiene como base es la monstruosidad viviente de una lucha. No es por eso menos pueril, aún cuando el combate falte, disociar la soberanía femenina de una libertad parecida a la de los hombres que no son esclavos. Es exigir, como en una especie de sueño diurno lo hicieron los libros de Hemingway, la reducción del ser amado al estado de ameba. Lo que hace clara la obra de Hemingway es que, una vez aceptados los límites de una cierta concepción del mundo -el mundo del amo limitando el espíritu de Hemingway-, una de dos: o el hombre es soberano y la mujer que ama y lo ama es su reflejo; o solamente la mujer es soberana y el que ella ama, y que la ama, es impotente. Frederik Henry y Roberto Jordán anulan a Catherine y María; pero ante Lady Brett Ashley la existencia de Jake Barnes está anulada por la impotencia.